20.08.2025

Buchempfehlung zum Maisanbau schon vor 175 Jahren: Mais hat Geschichte, auch in Westfalen

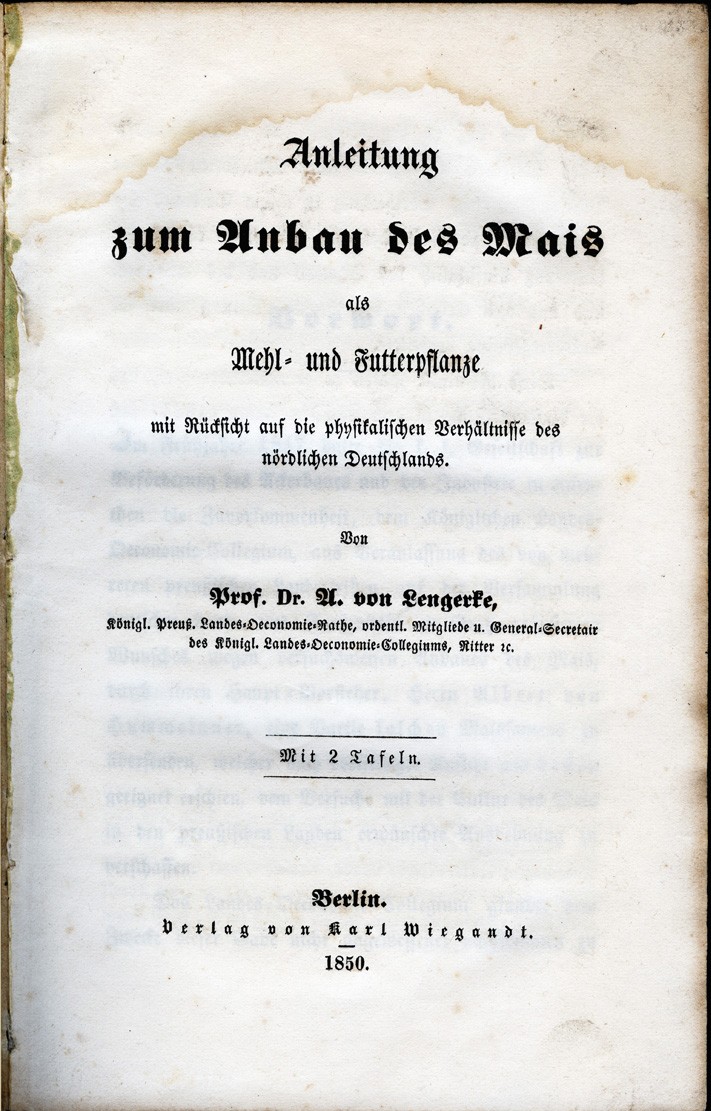

Vor 175 Jahren erschien die „Anleitung zum Anbau des Mais“ von Alexander von Lengerke. Darin empfahl er den westfälischen Landwirten, Mais anzubauen – damals ohne Erfolg. Dennoch war das Buch seinerzeit ein Standardwerk, das in keiner landwirtschaftlichen Bibliothek fehlen durfte. Das Buch ist Teil der „Westfälischen Bibliothek der Landwirtschaft“ in Münster.

Wer durch Westfalen fährt, kann die Pflanze nicht übersehen: Mais ist aus der Landwirtschaft nicht mehr wegzudenken. Die Futter- und Energiepflanze wird hierzulande seit den 1960er-Jahren in großem Maßstab angebaut. Aber Mais hat eine deutlich längere Geschichte, auch in Westfalen. Das zeigt ein Buch, das vor 175 Jahren in Berlin erschienen ist. Sein Titel: „Anleitung zum Anbau des Mais“. Darin heißt es: „In Westfalen sind die seit einigen Jahren auf Veranlassung des Landes-Oeconomie-Collegiums angestellten Maisbauversuche in den flachen Landesgegenden durchgehend so günstig ausgefallen, dass sie verfolgt werden sollen.“ Es sollte dann aber noch mehr als 100 Jahre dauern, bis die Pflanze auch in Westfalen populär wurde.

Wie kam das Buch nach Münster?

Verfasst hatte diese Schrift Alexander von Lengerke – „mit Rücksicht auf die physikalischen Verhältnisse des nördlichen Deutschlands“, wie es auf der Titelseite heißt. Lengerkes Mais-Buch wurde mehrfach aufgelegt. Für Generationen von Landwirtschaftsschülern und -studenten war es der „Klassiker“ des Maisanbaus schlechthin. Das Buch fehlte in kaum einer landwirtschaftlichen Bibliothek. Auch die Höhere Ackerbauschule zu Lüdinghausen im Münsterland besaß ein Exemplar. Teile dieser Sammlung gelangten in die „Westfälische Bibliothek der Landwirtschaft“, die die Stiftung des Landwirtschaftsverlages in Münster-Hiltrup unterhält. Unter den rund 6500 Titeln der Bibliothek befindet sich auch die seltene Erstauflage der „Anleitung zum Anbau des Mais“.

Ein umtriebiger Verfasser

Ihr Verfasser Alexander von Lengerke (1802-1853) stammte aus Hamburg. Beide Eltern waren tief verwurzelt in Kaufmannsfamilien der Hansestadt. Sein Vater arbeitete in der städtischen „Schulden-Administration“. Neugier und wirtschaftliches Interesse führten Alexander von Lengerke auf Reisen nach Nordamerika und Westindien – und nach seiner Rückkehr zum Entschluss, Landwirtschaft sowie Staats- und Wirtschaftswissenschaft zu studieren. Er bewirtschaftete später zwei Güter in Holstein bzw. bei Lübeck. Einer größeren Öffentlichkeit wurde Lengerke durch Reiseberichte, Fachaufsätze und Bücher etwa über Pferdezucht, Wiesenbau und Heckenpflege bekannt. Neue Wege beschritt er für sein Buch „Die ländliche Arbeiterfrage“, erschienen im Umfeld der Revolution von 1848. Lengerke hatte dazu einen Fragebogen erarbeitet, den er deutschlandweit an die landwirtschaftlichen Vereine sandte, um die Antworten später auszuwerten. Damit gilt er bis heute als „Vorreiter der empirischen Sozialforschung“.

Maiskultur verdient „umsichtige Verfolgung“

Zahlreiche Berichte verarbeitete er auch in seinem „Mais-Buch“. Ausführlich beschrieb er darin die Pflanze, ihre Herkunft, ihre Ansprüche an Klima und Boden, ihren Platz in der Fruchtfolge sowie Düngung und Erträge. Er veröffentlichte sogar Konstruktionspläne für eine spezielle Sämaschine, die jeder Tischler und Schlosser „von einigem Geschick“ nachbauen könne. Lengerkes Fazit: „Die Cultur des Mais in den preußischen Landen verdient nach zwei Richtungen hin eine umsichtige Verfolgung: einmal und vor allem zum Zweck der sommerlichen Viehernährung, sodann zur Körnererzeugung für den kleinen ländlichen Haushalt.“ Folgerichtig veröffentlichte Lengerke auch Rezepte für Maisbrot, Polenta oder „Schnellpudding“ aus Maismehl in seiner Schrift. Doch Speisen aus Mais wurden damit nicht populär, weder in Westfalen noch sonst wo in Nordwestdeutschland. Auf dem Teller und auch im Viehtrog blieb die Pflanze rar. Sie wurde auch nur auf wenigen Ackerflächen Westfalens angebaut, um 1900 auf gerade einmal 260 ha in ganz Westfalen. Das änderte sich erst in den 1960er-Jahren.

Informationen zur Bibliothek

Die „Westfälische Bibliothek der Landwirtschaft“ (WBL) in Münster-Hiltrup umfasst rund 6500 Bände praxisorientierter landwirtschaftlicher Fachliteratur aus fünf Jahrhunderten. Ein regionaler Schwerpunkt liegt auf Titeln aus Westfalen-Lippe und Nordwestdeutschland. Die Sammlung befindet sich im Eigentum der Stiftung Landwirtschaftsverlag in Münster und ist als Präsenzbibliothek organisiert. Agrargeschichtlich Interessierte können den Bestand digital durchsuchen (WBL-Bestand) und die Bücher nach vorheriger Anmeldung vor Ort nutzen.